ブログ運営をする上で重要な、記事の「分析」と「改善」。

しかし、「どのように分析や改善をすればいいのか分からない」とお悩みではないでしょうか?

そこで今回は、初心者の方に向けて、ブログ記事の分析と改善の方法について解説します。

この記事は以下のような人におすすめ!

- ブログ記事の分析って何をすればいいの?

- 記事をどうやって改善すればいいか分からない

- 分析に便利なツールが知りたい

この記事を読めば、ブログ記事の分析から改善の流れが具体的に分かります。

また、おすすめのツールや詳しい見方も解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね!

目次

アクセス解析とは?

ブログ記事の分析=「アクセス解析」です。

アクセス解析とは、Webサイトにアクセスしたユーザーの行動や属性などを分析すること。

アクセスに関するさまざまなデータを分析し、記事の改善に繋げられるため、アクセス解析はブログ運営に欠かせません。

具体的な分析や改善方法に入る前に、まずはアクセス解析について詳しく解説します。

アクセス解析の重要性を知って、準備を進めましょう!

アクセス解析が重要な理由

ブログの記事は、読者の役に立つ質の高い記事を目指して、公開後も改善する必要があります。

アクセス解析によりページの状況や課題が分かれば、的確な改善ができるのです。

以下は、アクセス解析で分かるデータの例です。

- ブログ内でアクセスが多い記事

- 記事がしっかり読まれているかどうか

- ユーザーを逃している記事

- 記事にたどり着く前にユーザーが検索したキーワード

これらのデータから、実際のユーザーのニーズやWebサイト内での行動が分かります。

それにより、読者の役に立つ記事に改善できるのです。

さらに、読者の役に立つ記事は、Googleの検索結果で上位に表示されるSEOの効果も期待できますよ。

それぞれのデータをどのように活用するのかは、記事の後半で解説しますね!

初心者向け!アクセス解析の準備

ブログ初心者の方は、アクセス解析の準備から始めましょう。

アクセス解析は、ブログへのアクセスがないとできません。

そのため、ブログへのアクセスが少ない間は、アクセス解析やそれをもとにした改善ができないのです。

アクセス解析の準備とは、具体的に次の2つです。

- アクセス解析ツールを設置する

- ブログの記事を増やす

アクセス解析ツールでは設置後のデータしか取れないため、ブログのアクセスが増える前に設置しておきましょう。

ツールについて詳しくは、次の「ブログのアクセス解析におすすめのツール2選」で解説します。

そして、ブログへのアクセスが増えるまでは、新しい記事を増やすことに注力すべきです。

ただし、記事はただ多ければいいわけではありません!

ブログのテーマを意識して、読者の役に立つ質の高い記事を増やしましょう。

【3STEP】超重要!ブログの「テーマ」決め方解説【初心者向け】

【3STEP】超重要!ブログの「テーマ」決め方解説【初心者向け】

ブログのアクセス解析におすすめのツール2選

ここから、アクセス解析に欠かせない2つのツールをご紹介します。

これらはGoogleが提供する無料のツールで、分析に役立つ機能が豊富です。

Googleアカウントがあれば、誰でも利用できますよ!

それでは、各ツールの使い方や分析でよく使われる項目について、解説します。

1. Googleアナリティクス

GoogleアナリティクスはWebサイトのアクセス解析ツールで、各種データからページの現状や課題の把握が可能です。

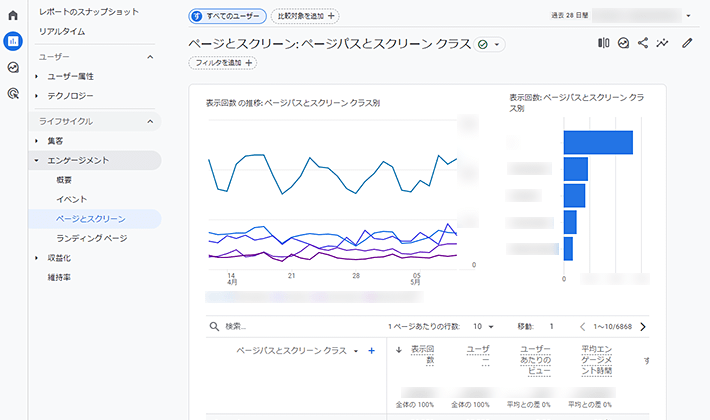

以下は、Googleアナリティクスの分析でよく使われる4つの項目です。

それぞれの意味やデータの見方を、参考にしてくださいね!

アクセス数(表示回数・ユーザー数・セッション数)

Googleアナリティクスのアクセス数には、主に3つの種類があります。

それぞれの違いを理解して、必要なデータを分析に活用しましょう。

▼アクセスの種類

表示回数(PV数)

特定のページが表示された回数。いわゆる「ページビュー数」。

ユーザー数

そのページに訪問したユーザーの数。

セッション数(訪問数)

1人のユーザーが、Webサイトを訪問した回数。(訪れてから離脱するまでを1とカウント)

表示回数(PV数)やユーザー数はその言葉通りですが、セッション数がイメージしにくい方も多いのではないでしょうか?

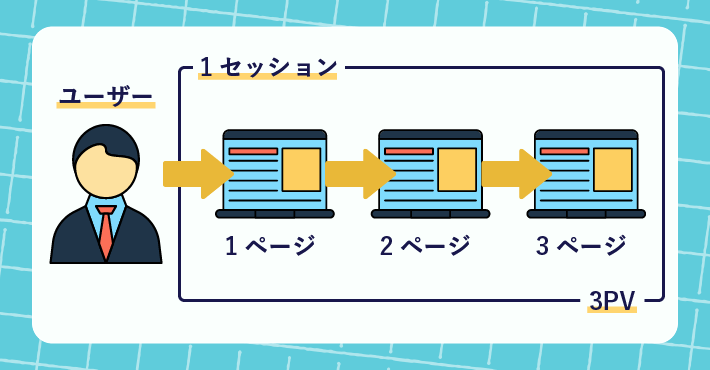

データの違いは、以下の図解を見ると分かりやすいです。

この図では、ユーザー1人に対し、1セッション、3PVとなります。

1人のユーザーが、2セッション以上を記録する場合もあります。

Googleアナリティクスの仕様では、Webサイト内でユーザーの行動が30分以上ない状態だと、セッションが終了する仕組みです。

そのため、30分以上経ってから再度サイトを閲覧した場合は再訪問とみなされ、1セッションが増えます。

なお、同じユーザーの行動なので、ユーザー数は増えません。

アクセスが増えると、それぞれの差も大きくなります。

分析に使うデータを間違えないように、注意しましょう。

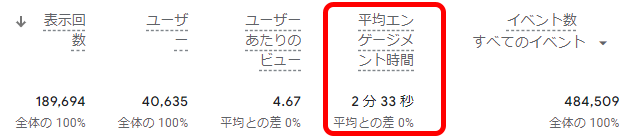

平均エンゲージメント時間

ユーザーが、その記事を実際に読んでいるか、どの程度関心を寄せているかの判断基準になるのが、「平均エンゲージメント時間」です。

平均エンゲージメント時間とは、訪問したユーザーがブログ内の記事などを閲覧している平均的な時間を指します。

これは、ユーザーがページを閲覧したり、クリックやスクロールなどの何らかの行動を行ったりしている時間を計測するものです。

ブログなどのサイト内でのユーザー操作を指すものです。たとえば記事を読むためのスクロールなどもエンゲージメントにあたります。

エンゲージメントが生じたセッション(訪問)とは、以下のいずれかが生じたものと定義されています。

- 10秒以上の滞在

- 2ページ以上の閲覧

- コンバージョン(目標とする成果)イベントの発生

記事の内容が魅力的で、しっかり読み込まれていれば、おのずと時間も長くなると考えられます。

一方で、時間が短いページは、ユーザーが記事内容に関心をもっておらず、あまり読まれていないと判断できます。

読まれない原因を分析して記事を見直し、平均エンゲージメント時間の数値を改善させましょう。

コンテンツの質を判断できる、重要な指標だと言えます。

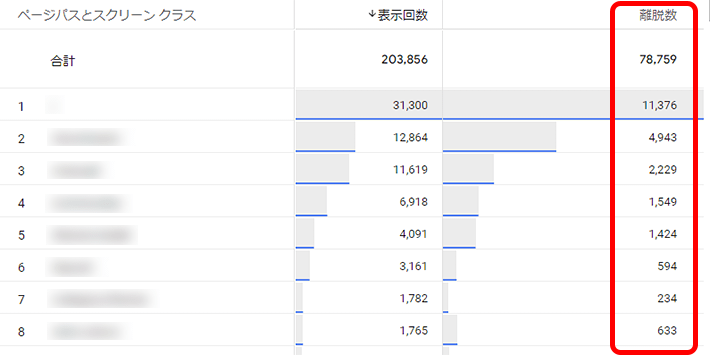

離脱数

検索結果や他のサイトに移動するなど、自身のWebサイトの閲覧をやめてしまうことを「離脱」と言います。

そして、「離脱数」はそのページで離脱した数です。

離脱数は、それ単独で判断せず、「表示回数」とあわせて、「離脱率」を算出するために用いることが多いです。

離脱率(%) = 離脱数 ÷ 表示回数(PV数) × 100

「離脱数」は、標準の「レポート」メニューではなく、「探索」レポートの中で確認できます。

離脱率が高いページは、記事内にユーザーを離脱させてしまう原因があるため、改善が必要です。

ユーザーの気持ちになって記事を読み、離脱する原因を考えましょう。

ただし、ページの目的によっては、離脱率が高くても問題ないケースもあります。

たとえば、広告を貼っているページです。

広告から広告主のサイトへ移動すると、ブログから離れることになりますよね。

そのページの離脱率は上がりますが成約に繋がるため、一概に悪いとは言えないのです。

このように、例外もあることを覚えておきましょう。

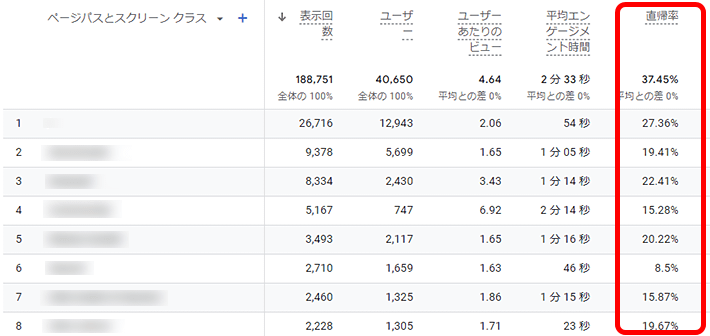

直帰率

直帰率とは、エンゲージメントを発生させないまま、サイトを離脱してしまったセッション(訪問)の割合のことです。

魅力的で閲覧しやすい記事にできているか、ほかの有益な記事へユーザーを誘導できているかなどが確認できます。

直帰率が高い原因には、以下のようなことが考えられます。

- 想定する読者の関心をひく記事内容にできていない

- スマホなどの端末から見やすい表示にできていない

- 必要な情報へすぐアクセスできるようになっていない

- 関連性の高い記事への誘導がない、または効果的に誘導できていない

直帰率は、レポートの初期状態では表示されていないことが多いです。

レポート画面の右上にある「レポートのカスタマイズ」メニュー(鉛筆のようなマーク)から追加して確認する必要があります。

直帰率が下がれば、おのずとブログの滞在時間も延び、全体的な改善に繋がります!

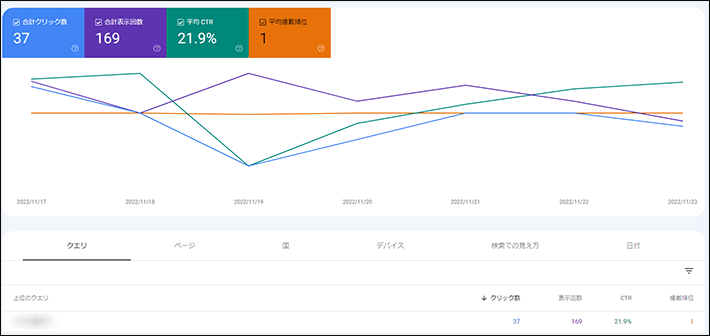

2. Googleサーチコンソール

主に検索結果周りの分析ができるツールが、「Googleサーチコンソール」です。

Googleサーチコンソールでは、主に4つのデータが見られます。

それぞれの意味やデータの見方を解説します。

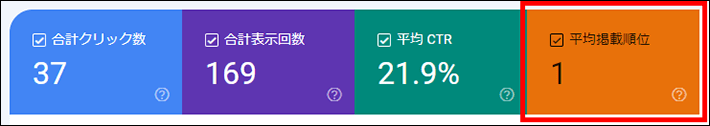

平均掲載順位

平均掲載順位では、Google検索結果で表示される順位の推移を見られます。

特定のキーワードで、自身のWebサイトが何位に表示されているかが分かるのです。

また、平均掲載順位に表示されるキーワードは、新しいユーザーニーズの発見にも役立ちます。

たとえば、「洗濯機 掃除」というテーマの記事を例に、考えてみましょう。

その記事が「洗濯機 掃除 ドラム式」というキーワードで、8位に掲載されているとします。

「洗濯機 掃除」を検索するユーザーは、「ドラム式洗濯機の掃除」に関する情報を求めているというニーズが分かるのです。

必要な情報を記事に追加すれば、掲載順位のアップが期待できるでしょう。

このように平均掲載順位の項目は、記事の改善にも役立てることができるのです。

合計表示回数

合計表示回数は、Googleの検索結果にWebサイトが表示された回数のことで、掲載されているキーワードの検索回数に連動します。

キーワードの需要や認知度などさまざまな要因によって、数値が増減するのが特徴です。

以下の二つの例を見てみましょう。

例1)キーワード「クリスマスプレゼント 女性向け」

クリスマスが近づく11月〜12月ごろに需要が増え、検索回数が増えると考えられます。

その後、クリスマス時期が終われば、検索も一気に減るでしょう。

例2)キーワード「iPhone ●● 価格」(※●●は14などの数字が入ります)

iPhoneは、数年に一度は新シリーズが発売されますよね。

とくに、iPhone新シリーズの発表後は、認知が広がって注目されるため、検索が急激に増えると考えられます。

順位以外の要因でも、急激に表示回数が増えたり減ったりすることを覚えておけば、分析や改善に活用できますよ!

表示回数が増えるタイミングが分かるキーワードなら、それに合わせて上位表示できれば、アクセスの増加も見込めますね!

合計クリック数

検索結果からWebサイトへアクセスした回数を表すのが「合計クリック数」です。

合計クリック数を分析するときには、母数である「合計表示回数」も見るようにしましょう。

たとえば、クリック数が1回のときでも、キーワードによって表示回数が以下のように異なる場合があります。

| クリック数 | 表示回数 | |

|---|---|---|

| キーワードA | 1回 | 1万回 |

| キーワードB | 1回 | 100回 |

キーワードAは、クリック数が100回や1000回以上になるポテンシャルを秘めていると言えますよね。

一方でキーワードBは、クリック数が増えたとしても数十回程度です。

上記の二つなら、クリック数を増やせる可能性が高い、キーワードAの改善を優先すべきと言えます。

クリック数は単体ではなく、表示回数など他のデータとあわせて分析することが重要です。

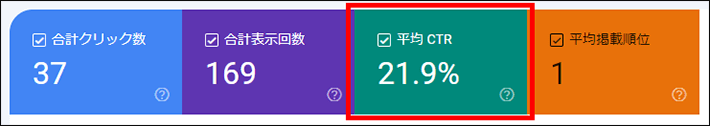

平均CTR

平均CTRは、検索結果の表示回数に対して、Webサイトがクリックされた割合です。

「クリック数÷表示回数」で出すことができます。

平均CTRの分析でも、元となるクリック数や表示回数をあわせて見ることが大切です。

以下は、同じ平均CTRのキーワードにおける、表示回数とクリック数を表したものです。

| キーワードA | キーワードB | |

|---|---|---|

| 表示回数 | 1万 | 100 |

| 平均CTR1%のクリック数 | 100回 | 1回 |

| 平均CTR10%のクリック数 | 1000回 | 10回 |

それぞれ平均CTRは同じでも、表示回数やクリック数がまったく違いますよね。

たとえば、改善によりCTRが1%から10%に上がったとき、キーワードAはクリック数が900回増えるのに対して、キーワードBはたった9回です。

影響の大きい改善を優先できるように、平均CTR、表示回数、クリック数はあわせて見るようにしましょう。

アクセス解析を活かしたコンテンツ改善例

複数のデータを組み合わせて分析すれば、さらに詳細で的確な改善が可能です。

ここからは、以下の3つのケースにおける分析と改善の例を解説します。

どのように分析して改善に活かすのか、参考にしてみてくださいね。

PV数×離脱率・平均エンゲージメント時間

PV数(表示回数)、離脱率、平均エンゲージメント時間をあわせて分析すれば、読者の役に立つ記事を発信できているかが判断できます。

PV数が多いのに離脱率が高い記事は、ユーザーに読まれておらず平均エンゲージメント時間も低い傾向があります。

このパターンの記事は、冒頭文や記事内容を改善しましょう。

現状の記事には、読者の求める答えが書かれていないか、書いていたとしても分かりづらいのだと考えられます。

そのため、まず冒頭文で読者の求める内容が記事内にあることを提示し、早い段階で答えを提供することが重要です。

また、記事内で専門用語はなるべく使わず、初心者の方でも理解できる文章を心がけましょう。

記事の書き方について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

【ブログの書き方のコツ】超初心者向けに記事作りが上達するポイントを紹介!

【ブログの書き方のコツ】超初心者向けに記事作りが上達するポイントを紹介!

平均順位×CTR

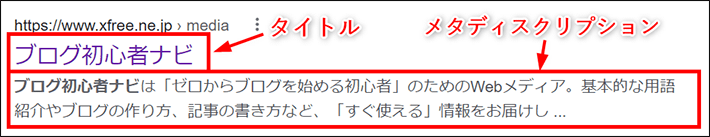

平均順位とCTRの組み合わせは、タイトルやメタディスクリプションの良し悪しを判断する指標になります。

順位に対してCTRが低い場合は、タイトルやメタディスクリプションを改善しましょう。

タイトルとメタディスクリプションは、ユーザーが記事を読むかどうかを決める大切な要素です。

クリックされる割合が低いということは、表示されている内容がユーザーニーズに合っていないのだと考えられます。

記事のテーマとなるキーワードのユーザーニーズを見直して、読者に刺さるタイトルとメタディスクリプションを設定しましょう。

平均CTR×直帰率・平均エンゲージメント時間

サーチコンソールとGoogleアナリティクスのデータを、組み合わせて分析することも可能です。

平均CTRが高いのにページの直帰率が高く、平均エンゲージメント時間も短い場合は、記事の内容を改善する必要があるでしょう。

このパターンのとき、ユーザーは次の行動を取っていると考えられます。

- 検索結果でタイトルとディスクリプションを見て、欲しい情報があると思いブログを訪問する。

- 記事を読んだら思っていた内容と違った。

- ユーザーは違和感を感じて、検索結果に戻ってしまう。

つまり、タイトルやディスクリプションから想像していた内容とは異なるため、ユーザーはブログから離脱しているのです。

そのため、タイトルやメタディスクリプションの内容にあわせて、記事を修正してみましょう。

そうすれば、直帰率や平均エンゲージメント時間の数値はよくなることが期待できますよ。

記事を分析・改善して質を高めよう!

今回の記事では、記事のアクセス解析や改善について、解説しました。

- ブログの記事分析とはアクセス解析のこと

- 記事公開後は、分析と改善を繰り返して記事の質を上げる

- アクセスが増えるまでは、記事作成に注力する

- アクセス解析のツールは、GoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソールが便利

- 複数のデータを組み合わせれば、より的確な分析と改善が可能

ブログを運営していくうえで、記事の分析と改善の繰り返しが重要です。

アクセス解析ツールを活用して、記事の質を上げていきましょう!

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

ブログの始め方を知りたい!実際に始めたい方へ

「シンレンタルサーバー」は国内最速・コスパNo.1(※)の超高性能レンタルサーバーです。

初期費用無料、月額539円からご利用いただけます。

超高速WordPress実行環境「KUSANAGI」の高速化技術を導入し、最先端の国内最速サーバー環境でWordPressブログが運営できます。

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料でご利用いただけて大変お得です。

ぜひこの機会に『シンレンタルサーバー』でのWordPressブログ運営をご検討ください!

(※)2024年3月8日、自社調べ。

「ブログ初心者ナビ」では、初心者の方にもブログを楽しく、気軽に運営していただけるような情報を発信しています!

ブログをこれから始める方は下記をぜひご覧ください!

【初心者必見】失敗しない稼げるブログの始め方を解説!【保存版】

【初心者必見】失敗しない稼げるブログの始め方を解説!【保存版】

【初心者向け】WordPressブログを簡単開設!【WordPressクイックスタート】

【初心者向け】WordPressブログを簡単開設!【WordPressクイックスタート】